근현대 들어서도 비슷했다. 1936년 베를린 올림픽은 나치 선전장으로 전락했다. 1978년 아르헨티나 월드컵은 비델라 군부 정권 인권침해와 독재를 은폐하는 수단으로 이용됐다. 미국과 서방진영은 소련의 아프가니스탄 침공에 항의해 1980년 모스크바 올림픽을 보이콧했다. 체육계 바깥일로 국제올림픽위원회(IOC) 147개 회원국 가운데 80개국만 참가하는 '반쪽 대회'가 열렸다. 4년 뒤 소련이 보복에 나섰다. 선수단 안전보장을 구실로 동구권 15개국과 로스앤젤레스 올림픽에 불참했다. 역사는 스포츠와 정치가 떼려야 뗄 수 없는 관계임을 일러준다.

체육 연감 한 장(章)을 '정치와 선긋기'에 할애해도 큰 무리가 없다. 스포츠 역사가 곧 정치적 중립성 갖춤을 위한 투쟁사라 해도 지나치지 않다. 그 결과 IOC와 국제축구연맹(FIFA) 등은 경기장 안에서 어떠한 정치적 의사표시도 허락하지 않는다. 2012년 런던 올림픽에서 '독도 세리머니'가 논란이 된 것도, 지난해 4월 욱일기 응원으로 홍역을 치른 J리그 가와사키 프론탈레 사례도 스포츠가 지닌 정치 알레르기가 펄떡펄떡 돋아난 사례다.

"입장권 없이는 못 들어간다"는 창원축구센터 직원 만류에도 아랑곳없었다고 한다. 구단 제지를 받자 외투를 갈아입고 선거운동을 이어 갔다. 유세 현장을 사진에 담아 정당 홈페이지에 버젓이 올렸다. 애초 선거법과 경기장 룰, 정치를 엄금하는 스포츠 정신은 안중에도 없었다고 봐야 한다. 법무부 장관까지 지낸 분의 아쉬운 상황 판단이다. 헛발질이다.

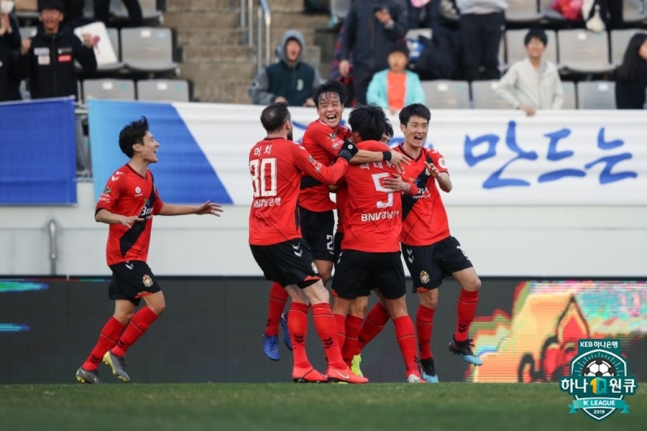

단순 해프닝이래도 질책 받아야 한다. 국민 눈높이와 법을 잣대로 꾸중 들어야 한다. 스포츠 안에 정교하게 숨겨진 국가주의 민족주의가 정치와 만났을 때 얼마나 어두운 역사를 만드는지 잘 아는 탓이다. 경기장은 "기호 몇 번"을 외치는 유세보다 멋진 플레이를 향한 함성이 더 어울린다. 2를 가리키는 'V자'보다 박수하는 두 손이 더 어울린다.